採用広報とは?戦略設計や成功事例も紹介

採用活動において、企業の魅力を伝え、優秀な人材を惹きつける「採用広報」の重要性が高まっています。ただ求人を掲載するだけではなく、企業文化やビジョン、働く環境を発信することで、求職者とのマッチング精度を高めることが可能です。

採用広報とは、企業の採用活動において、ブランディングや広報の要素を取り入れ、魅力的な企業として求職者にアピールする戦略です。

しかし、採用広報の具体的な進め方や予算に合わせた効果的な取り組み方法についてはわからないという人事担当者も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、採用広報の基本的な役割や効果的な活用方法、成功事例まで幅広く解説します。自社の採用力を高めるためのヒントをぜひ見つけてください。

目次

採用広報とは

採用広報とは、自社の採用を目的とする広報活動のことです。

採用広報の目的として、次のようなことが挙げられます。

- 自社で働くイメージを高めて、入社後の定着をより強固なものとする

- 魅力的な人材を採用する

- 自社への採用応募者を安定的に確保する

- 業務や企業風土への理解を深めて、生産性の向上を高める

- より良い企業風土(カルチャー)を醸成する

最近はSNSや自社サイト(採用サイト)などを通じて、社員インタビューや業務内容をわかりやすく、面白いコンテンツにして発信する企業が増えています。

求人広告などの従来の媒体や人材紹介を中心とした「待つ」だけの受動的な採用活動から、企業自ら採用活動について認知を広げ、応募や応募者の意向醸成につなげる「動く」積極的・能動的な形が、優秀な人材の確保や入社後の定着に重要となっています。

採用担当と広報担当の連携、現場社員の協力が欠かせない

採用広報は、採用担当と広報担当が連携して進めるのがベストです。

具体的には、次のような連携方法が良いでしょう。

- 発信コンテンツ:採用担当部署が求職者のニーズや社内制度をもとに考案

- 発信手法:広報戦略に携わる広報部が考案

また、実際の働き方や社風を伝えられるよう、現場社員と密にコミュニケーションをとるのも重要です。社員インタビューや撮影などは現場社員の協力が不可欠と言えるでしょう。担当者は置きつつも、社内一丸となって取り組むのが理想です。

なぜ今、採用広報が重要なのか?

なぜ今、採用広報が注目されているのでしょうか。次のような背景があります。

少子高齢化の進行による人手不足

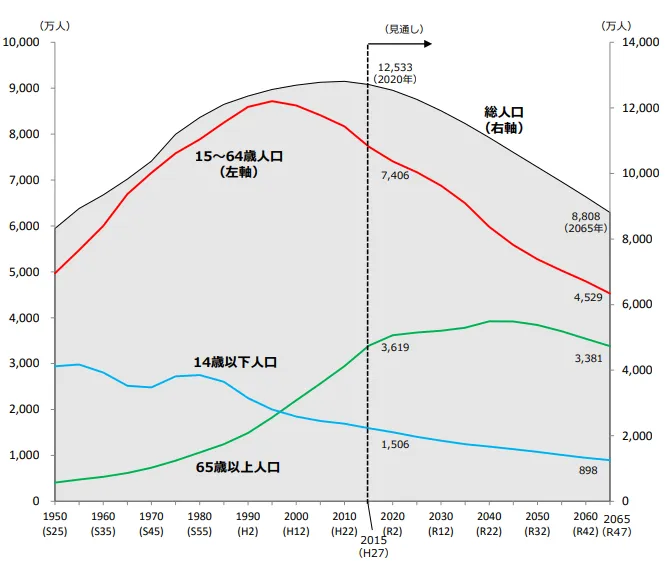

総務省によると、生産年齢人口は1990年代後半より減少の一途をたどっており、2065年には、老年人口(65歳以上)の割合が約4割に高まる一方、生産年齢人口の割合は約5割に低下する見通しとなっています。

つまり老年人口と生産年齢人口が2065年にはほぼ同じような割合となることが予想され、募集を出しても期待するほどの数が集まらない状況は年々高まることもあるでしょう。

慢性的な人手不足の中、他社との競争はより激化していくことが見込まれます。

求人をただ出すだけでなく、プラスアルファの採用戦略が求められている

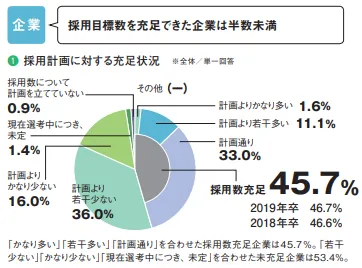

出典:株式会社リクルート 就職みらい研究所「就職白書2020」

ユーザーがアクセスできる情報が質・量ともに高度化していることから、応募者の確保に課題を抱えている企業が増えていることが背景にあります。

株式会社リクルート 就職みらい研究所の調査「就職白書2020」では、採用目標数を充足できた企業は45.7%と半数以下となっており、未充足理由としては「選考応募者が予定より少なかった」が56.4%と最も多く回答していました。

企業の将来を担う20〜30代のミレニアル世代・Z世代では、キャリア観が多様化しています。単に希望の業種・業界や条件で働く企業を決めるのではなく、仕事や働く企業の質、一緒に働く人はどんな人たちなのかなどを重視しています。

転職のタイミングですでに希望の転職先が決まっている例が増えてきました。

転職活動をするときにある情報ではなく、すでに就職したい企業への情報収集を深めている中で転職するという人が増えています。今すぐ転職したいわけではないが、転職を考えているという転職潜在層にアプローチし、ファン化を促せるかどうかが重要です。

就活の情報収集に利用しているメディアが多様化している

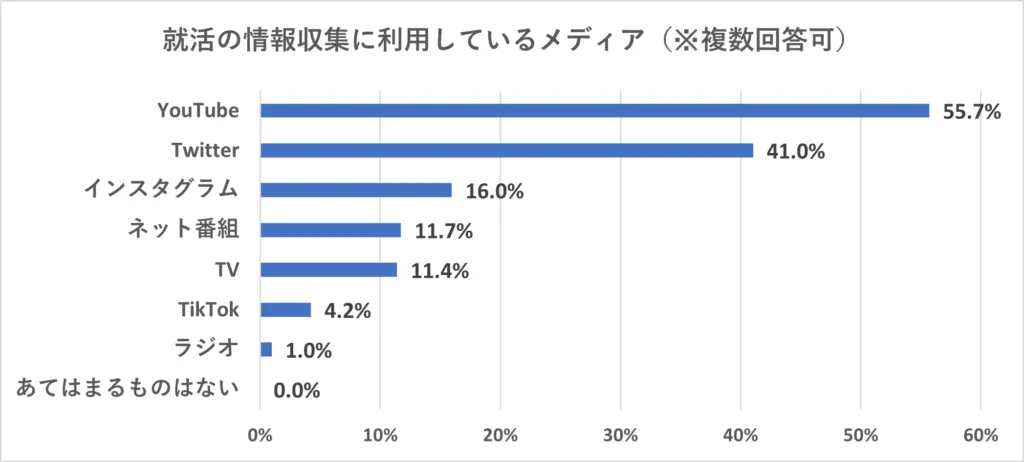

出典:【調査】「20~30代が就活の情報収集に利用しているメディア」を調査|ニュース|就職支援・採用支援・社員教育のジェイック

「20~30代が就活の情報収集に利用しているメディア」調査(株式会社ジェイック:2023年1月~3月)によると、「就活の情報収集に利用しているメディア」は「YouTube」が最も多く55.7%、次いで「Twitter」(現X)41.0%、「インスタグラム」(Instagram)16.0%という結果になりました。

求職者は企業の情報収集にあたって、ハローワークや求人メディアよりも、むしろSNSを活用している割合が高く、総じてインターネット利用が圧倒的多数を占めるということになっています。

つまり、求職者は求人媒体で企業情報を受け取るだけでなく、企業のSNSなどから積極的に情報を取りにいっている可能性が高いと言えます。募集をしている時期だけでなく、企業の普段の姿勢や活動を見て、判断していると言えるでしょう。

採用広報のメリット

採用広報のメリットは次の3つが挙げられます。

- 幅広い認知度の向上

- 志望度を高めて早期離職を防ぐ

- 採用コストの削減

順に解説します。

幅広い認知度の向上

採用活動の目的として、まず応募者の母数を確保することが重要です。一定数の応募者がなければ、企業側が選ぶという状況にならず、優秀な人材の確保などが難しくなります。

そのためにはまず、企業を知ってもらうことが重要です。自社を知っていなければ応募の検討にも至りません。

採用広報をしていれば、ターゲット層が何らかのチャネルで知ってもらえる可能性が高くなります。

志望度を高めて早期離職を防ぐ

採用広報では、採用を募集しているという情報だけでなく、どんな企業理念を持っている会社で、どんな人が働いていて、どんなことを考えながら仕事をしているのかなどさまざまな視点から情報を発信します。

こうした情報を受け取った人たちが自社に興味を持ってもらい、「この会社で働いたら面白そう」「成長できそう」などと感じてもらうことで、自社への志望動機を高めてもらいやすくなります。自社の風土や雰囲気などへの理解も進んでいるほど、入社後のギャップが少なく、早期活躍への期待や早期離職も防ぎやすくなるでしょう。

採用コストの削減

株式会社リクルート 就職みらい研究所の調査「就職白書2020」によると、一人当たりの採用にかかる費用(採用単価)の平均は、一人を採用するにあたって新卒(2020年卒)では「93.6万円」、中途採用の単価は「103.3万円」となっています。

2018年度の平均採用コスト(新卒採用71.5万円、中途採用83.0万円)と比べると、いずれも増加しています。今後も人口減少により応募者が減少する中、企業の採用活動が激化していくことが予想され、コストも高まることが見込まれます。

採用コストをより抑えて、自社にマッチした優秀な人材を採用するには企業自らが採用広報に乗り出すほかはありません。

どんな手法が良いかは業界や業種によって異なります。実際に試しながらPDCAを回し、最適化していくのが最善と言えるでしょう。

採用広報の戦略設計(進め方)

採用広報の戦略設計は次の流れで進めていくと良いでしょう。

- 採用広報の目的・目標を決める

- ターゲットの明確化

- 目標に基づいてKPIを設定する

- 発信に最適な媒体を選ぶ

- コンテンツを作成する・改善する

採用広報の目的・目標を決める

まず、採用広報の目的と目標を決めましょう。

採用広報活動をすることでどんな結果を得たいのか、どんな成果を求めているのかを明確化します。

たとえば、「認知度が低くて応募数が少ない」企業の場合、企業の知名度を上げることや企業の魅力を知ってもらうための施策が求められます。そのため、自社にどんな魅力があるのか、ミッションや事業内容を知ってもらうことが重要です。

「母集団形成には困っていないが、ミスマッチによる早期離職者が多い」企業の場合、社員インタビューや福利厚生など働き方に関する情報発信をすると有効です。

自社の採用課題にもとづいて目的を決め、応募数を〇人増やす、早期離職者を〇人減らすなどの目標を設定しましょう。

ターゲットと自社の価値を明確化する

誰に、自社のどんな情報を届けたいのかについても明確化しておきましょう。

次の6つの項目について、自社を構成する要素を洗い出してみると、自社で働く価値や魅力が伝えやすくなります。

|

たとえば印刷会社の場合、次のように自社の価値を明確化できるのではないでしょうか。

例:印刷会社

誰に?:営業職を目指す人材やマーケティング職志望者 何を?:印刷会社が多様な業界(広告代理店、出版社、製造業など)と取引していること 紙媒体はブランド構築やプロモーションの重要な要素であり、マーケティング活動の一環として顧客の成功をサポートすることを訴求する |

採用広報にあたって、上記のように情報を整理しておくと、情報発信がスムーズになります。

目標に基づいてKPIを設定する

応募者数を〇人増やすなどの目標に基づいてKPIを設定します。

たとえば、KPIは次のように設定できます。

| 長期目標:採用活動全体のKPI

・応募者数(認知度UP) ・選考通過率(ターゲット層の獲得) ・内定承諾率(志望度UP) ・入社後の定着率(企業理解度UP) 短期目標:メディアとしてのKPI ・採用広報記事のPV数 ・採用広報動画の視聴数 ・SNSのインプレッション(表示回数) ・SNSのエンゲージメント(フォロワー数やプロフィールアクセス数など) |

発信に最適な媒体を選ぶ

KPIにもとづいて、発信に最適な媒体を選びましょう。各媒体のメリット・デメリットは次のようになっています。

| 媒体の種類 | メリット | デメリット |

| 求人広告 | 集客力があるため応募数が集まりやすい | 自社にマッチする人材以外も応募するため、選別のコストが増える |

| 自社サイト(採用サイト) | 伝えたい情報をしっかり盛り込めるため、マッチする人材が集まりやすい | 知名度がないと集客が難しい |

| 企業説明会 | 時間を掛けて企業の情報を届けられる | 資料作成や会場設営の準備など手間がかかる |

| 採用動画 | テレビCMのような広告効果を期待できる | うまく活用しないと見てもらえない |

| 採用ピッチ資料(応募者に向けた会社説明資料) | 望む人材とのマッチ度が上がり、採用コストの削減にもなる | 見てもらうための集客が必要 |

| オウンドメディア | まだ転職願望がない企業に興味がない潜在層にもアプローチできる | コンテンツを作るリソースやノウハウが必要 |

| 採用LP | 比較的早く作れてコストを抑えられる | 集客には広告のノウハウが必要 |

後述する「採用広報に使いたい手法」も参考に、企業の課題に適したメディアを選んでもらうと良いでしょう。

コンテンツを作成する・改善する

媒体に合わせてコンテンツを作成します。

コンテンツの具体例としては、課題別に次のようなものが挙げられます。

| 認知度・志望度を上げたい場合 | ミスマッチを減らしたい場合 |

| ミッションやビジョンの紹介 | 社員インタビュー |

| 製品やサービスに対する想い | 1日の流れ |

| 採用動画(事業内容の紹介・オフィスツアーなど) | オフィス風景 |

| 数字で見る○○

(売上高・有給取得率などを数値やグラフで紹介) |

福利厚生の紹介 |

| 代表メッセージ | 研修制度やキャリアパスの紹介 |

| 社員座談会(動画もしくは記事) | |

| よくある質問(FAQ) |

情報発信をしても思うような成果が得られない場合は、コンテンツを改善したり、別の発信媒体を検討したりするなど、定期的に見直しながらPDCAを回していきましょう。

関連記事:採用戦略とは?進め方、活用できるフレームワーク、策定における注意点を解説

採用広報に使いたい手法

採用広報は、認知・興味・応募・内定といった応募者ユーザーのフェーズに応じて適した媒体を活用すると良いでしょう。

| フェーズ | 認知 | 興味 | 応募 | 内定 |

| メディア | ・求人広告

・イベント ・SNS広告 |

・自社サイト(採用サイト)

・動画配信 ・SNS(ブログ)発信 ・採用説明会 |

・自社サイト(採用サイト)

・社内イベント ・質問会 ・内定者交流会 |

|

求人広告

求人広告には、リクナビやdoda、Wantedlyなどがあります。求人広告が掲載されているサイトでは、今転職をしたいと考えている層だけでなく、今後転職を検討している転職潜在層などさまざまな層を含んでいます。

自社のサイトやSNSだけでは認知が難しいため、まずは転職を検討している人たちが集まる人材紹介サイトでの掲載なども有効です。

関連記事:採用広告とは?採用広告の費用対効果を最大化させるポイントを解説

SNS(XやTikTokなど)

SNSには次のようなものがあります。

- X

- TikTok

- YouTube

SNSを活用すれば、認知フェーズではターゲット層にSNS広告を配信し、興味・応募フェーズでは自社のSNS投稿を見てもらうという手法を選べます。

自社サイト(採用サイト)

自社サイトもしくは採用に特化した自社サイト(「リクルートサイト」とも言います)を活用することで、興味を持ってもらったユーザーに自社の魅力をより深く知ってもらうことができるでしょう。

自社サイトは決まったフォーマットがないため、自社の魅力を自由に発信でき、志望度や企業理解度の向上、さらにブランディング効果も期待できます。

知名度がなければ自社サイトにきてもらうことが難しいため、広告やマスコミなどの活用も視野に入れておきます。また、サイトの立ち上げ・運用には専門的な技術や知識が必要となり、外注コストも掛かります。

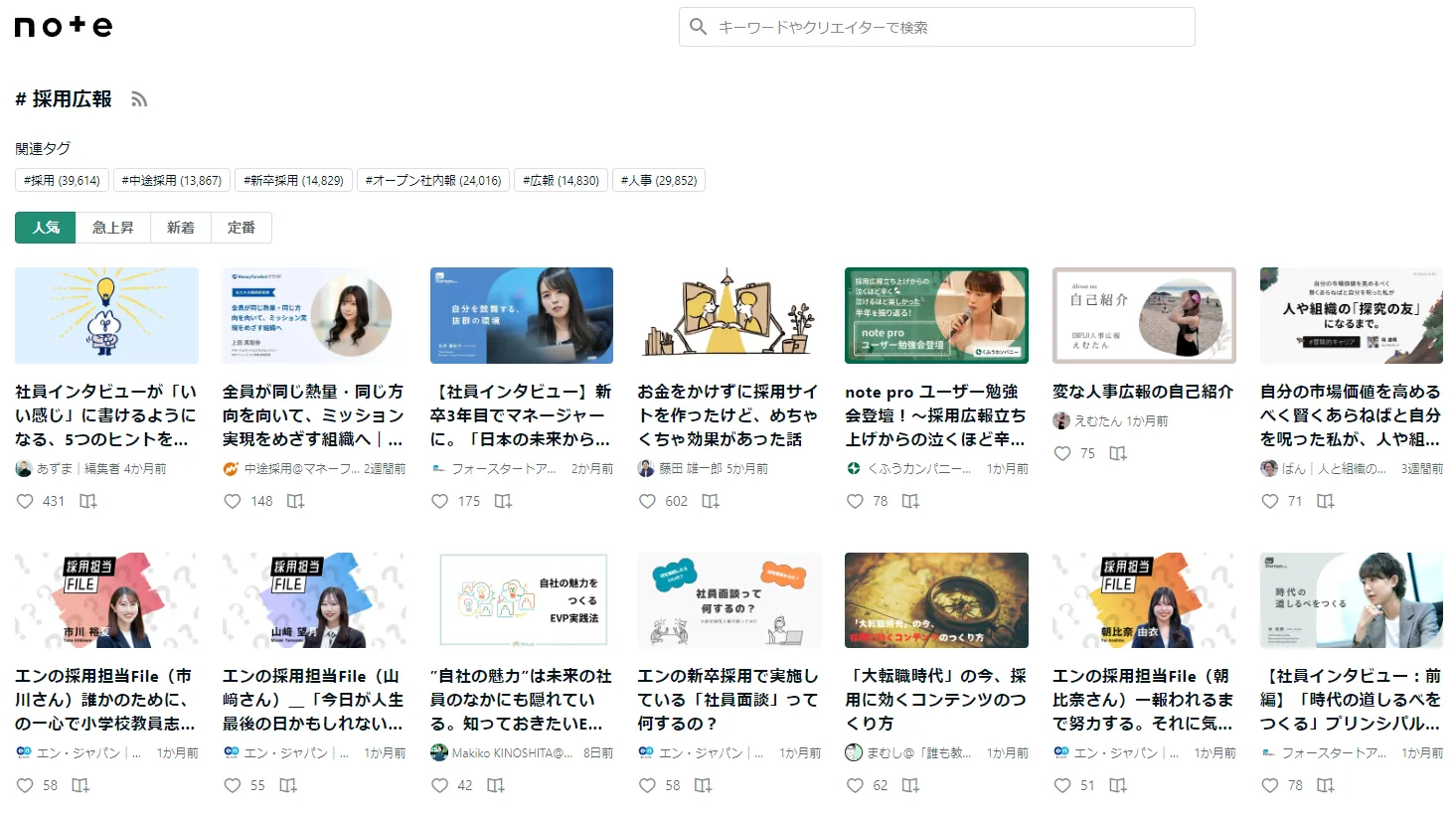

コストをかけずにスピーディーに採用広報したい場合には、noteを活用するのも一つです。

noteでは、次のようにハッシュタグで同じテーマの記事を見つけられ、SNSのようにフォローしている企業や個人、よく見ている記事をもとに同じような記事コンテンツが表示される仕組みとなっています。

出典:note

ただ、一般的なSNSと異なる点は会員登録していなくても閲覧が可能なため、検索表示されたnote記事に対してそのまま流入できる点が特長です。

検索表示もされやすいため、note内からの流入はもちろん、検索からの流入も見込めるため、自社サイト(採用サイト)への集客に課題を抱えている企業は、自社の認知に活用すると良いでしょう。

採用説明会

採用説明会は、応募者と直接会える貴重な機会です。インターネットでは伝えにくい企業の風土や社員の雰囲気、価値観などを、カジュアルな座談会形式の「ミートアップ」として紹介する企業も増えています。これはオンラインでの開催も可能です。

貴重な応募者との接点であるため、質疑応答の時間を設け、双方向のコミュニケーションが生まれる場を作りましょう。

関連記事:人材募集の方法17選!メリット・デメリット、集まらない時の対処法

【2025年版】採用広報の最新トレンド

採用広報の最新トレンドを紹介します。

SNSの積極的な活用

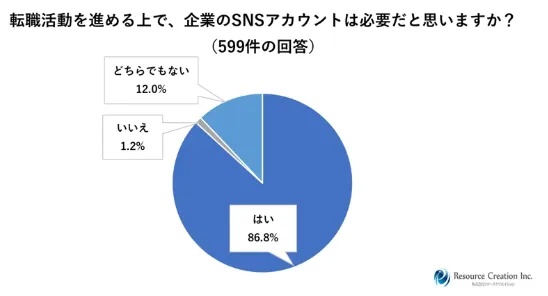

出典:【599名に調査】転職活動を行う20代の85%がSNSで社名を検索 | 株式会社リソースクリエイションのプレスリリース

株式会社リソースクリエイションが行った「20代転職活動におけるSNS利用の実態調査」によると、求職者の86.8%が「企業のSNSアカウントは必要」だと回答しており、SNSでの情報発信を参考に転職に関する情報収集をしていることがわかりました。

また、求職者の7割が「Instagram」で社名を検索しており、リアルタイムで会社の情報を得ようとしていることが見受けられます。

動画コンテンツで視覚的に訴求する

従来の採用広報はブログやイベントが主流でしたが、最近は採用動画で視覚的に訴求する企業が増えています。

動画コンテンツでは、文章だけでは伝わりにくい企業の魅力やリアルな雰囲気を伝えられ、視覚的なインパクトを残せるため、ブランディング効果も期待できます。

動画コンテンツのトレンドとしては次のようなコンテンツがあります。

- 社員密着動画:実際に働いている姿をイメージできるもの

- インタラクティブ動画:動画の中にタップできるボタンなどがあり、選択することでその後の内容が変化する

- 社員座談会系動画:自社で活躍している社員を複数集めて会話形式で人間関係や空気感などをリアルに伝える

採用広報が発信するべきおすすめコンテンツ4つ

採用広報が発信するべきおすすめコンテンツは以下の4つです。

社員インタビューでリアルな情報を提供する

自社の文化や価値観をより効果的に伝えるためにストーリーテリングを取り入れた代表例と言えます。

たとえば営業成績ナンバーワン社員や、中間管理職として活躍する女性社員ら特色のある社員にインタビューすることで、人材や会社の雰囲気を伝えやすく、求職者の志望度を高めることが期待できます。

創業者・経営者の思いを伝える

単に企業の歴史や事業内容を伝えるだけでなく、創業者や経営者が事業に込めた想いまで伝えることで企業理念に共感した求職者からの応募が増えやすくなります。

たとえば、なぜこの会社を立ち上げようと思ったのか、どういう社会貢献をするため事業を行っているのかなどを創業者へのインタビューなどにより、その人の言葉・表情でその想いを発信します。

会社としてというより、人からのメッセージとして伝えることでより説得力を持ちます。

社内制度(福利厚生)や働き方を発信する

働き方が多様化する中、企業に属する理由になり得るコンテンツが重要です。

会社の福利厚生や社内表彰制度、ユニークな休暇など独自の制度や取り組みがあれば、発信していきましょう。

そうした社内制度がなぜつくられたのか、なぜそういった働き方を推奨しているのか、背景や理由も伝えることで共感が生まれやすいです。

社内イベントの様子を映す

社風が伝わるコンテンツの一つが、こうした社内イベントです。

相互理解を深めるためのスタッフの交流会や、納品力の向上を目指して定期的に開催しているイベントなどの様子を発信することで、自社が大切にしている価値観を伝えられます。

また、イベント当日の様子を写真・動画にすることで、会社の雰囲気や社風、現場で働く社員の様子も伝わりやすく、情報の乖離や入社後のギャップなどを防ぎやすくなります。

採用広報で参考にしたい事例

採用広報で参考にしたい事例5つをご紹介します。

コクヨ株式会社:インスタのリール動画で学生の関心をつかみとる

出典:コクヨ新卒採用(@kokuyoshinsotsu_recruit) • Instagram写真と動画

文具メーカーのコクヨは、主に新卒採用の求職者に向けたInstagramを発信しています。

上のリール動画では、入社2年目の社員が「入社前は不安だったけど、意外と社会人って楽しい」など会社に入ってからの本音を話しており、再生回数は6800回以上(2024年10月時点)見られています。

Instagramは、空き時間や休日などリラックスしているときに見られていることが多いので、こうしたカジュアルさを重視しているようです。

富山県庁:アバター職員の活用で魅力を発信

富山県庁では、ゲームやネットの中で登場する自分自身の「分身」を表すキャラクター「アバター職員」を活用し、県のPRや業務内容を紹介しています。

発端は、県内の大学生に県からの情報発信についてヒアリングした際、『県庁から発信されている情報には硬い印象を受ける』という意見を受けたことと、職員自作動画のバリエーションを増やしたいというところからでした。

自作動画を制作する際、顔出しなど職員の動画制作に対する心理的ハードルを下げたいという観点でもメリットとなっています。

株式会社JALスカイ:社員インタビューの発信で業務内容の乖離を解消

出典: JALスカイ採用(@jalsky_saiyo) • Instagram写真と動画

日本航空(JAL)では、社員インタビューを積極的に取り入れることで、現場の社員の声や雰囲気を発信しています。

JALでは、採用窓口への応募者がイメージする業務内容と、実際の業務内容の乖離が課題になっていました。そこでInstagramでは、会社説明会などでは伝えきれない空港の幅広い業務について、その役割や一連の流れについて社員インタビューも交えて紹介しています。

文字の多い画像を読み物的に「フィード投稿」したり、「インスタライブ」を実施したりするなど、空港で働くことや社員を身近に感じさせるような情報発信に注力している。

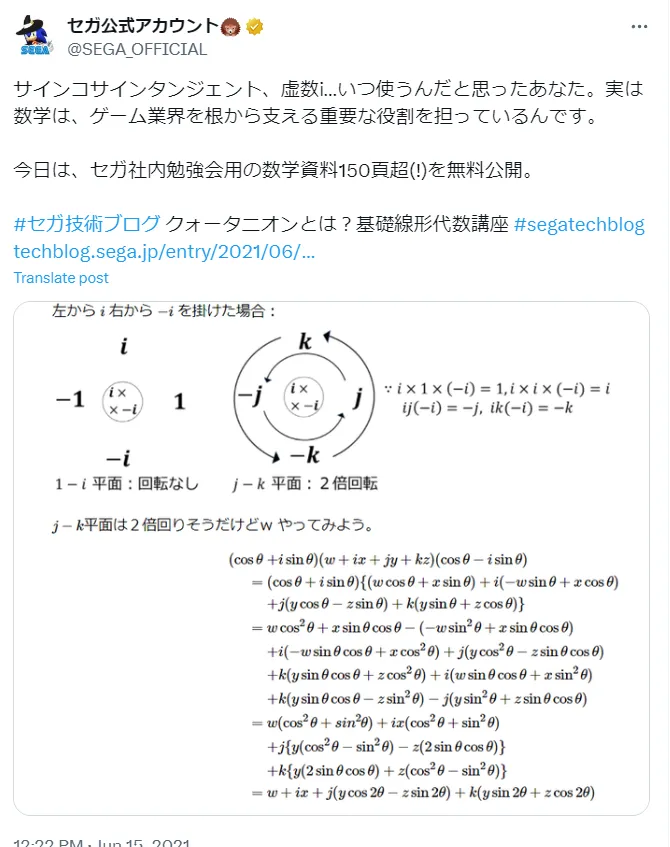

株式会社セガ:数学資料の発信でバズりに成功

出典:セガ公式アカウント🦔 (@SEGA_OFFICIAL) / X

セガではXの公式アカウントで社内勉強用の数学資料を公開。「線形代数」という専門的な内容でありながら、技術者以外も興味を持ちやすい語り口調の投稿で幅広い読み手の関心を引きました。

投稿と併せて、資料概要を解説した記事をエンジニア向けのセガの技術ブログ「SEGA TECH BLOG」で公開。エンジニアを募集していることを知らせる投稿も続けて行いました。

セガとして伝えたいのは、「ユニークな会社であること」でした。「特に技術者に対しては、技術力があること、入社後も技術の学びを深められることを知ってほしい」として、「発信する側と見る側の間を埋めていくことが、SNS担当者や広報担当者の役目だと考え、数学ってゲームに役立つんだと思ってもらえるように投稿」したと狙いを話しています。

株式会社プラコレ:自社SNS活用で採用費1/3の削減

ウエディング関連サービスやリモートワーク活性化ツールなどを提供・開発する株式会社プラコレは、SNS総フォロワー数220万人以上を持つ自社メディアを運営する中で培ったノウハウを活用して、TikTok・Instagram・Youtubeshortsを運用。

ショート動画を見たことがきっかけでその企業に興味を持つ人が増えており、プラコレではショート動画をきっかけに月間3,000人以上の応募を獲得しています。採用活動に自社SNSアカウントを活用することで、費用を1/3以上削減したと発表しました。

さらに、「SNSならではの強みを生かしたABテストを繰り返すことで、ほしい人材に的確にリーチさせることが可能」であるともしています。

まとめ

本記事では、採用広報とはから戦略設計、採用広報で使いたい手法などについて解説してきました。

企業の採用活動は今後より厳しさを増していくことが想定され、採用広報は外せない施策となっていくことでしょう。自社に合った採用広報を取り入れ、人材の確保にお役立てください。

Recruit Consultingでは、求人広告運用とコンサルティングで最適な採用戦略を実現します。採用戦略でお困りなどございましたら、お気軽にお問い合わせください。

採用活動にお困りなら

Recruit Consultingに

お任せください

資料請求する

採用に関するご相談やサービス内容に関する資料請求はこちらから。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

採用コンサルティングの詳細についてご不明な点がございましたらお問い合わせください。